私達雨漏り110番松戸店が行う安心の3種類の雨漏り調査方法の特徴と費用

雨漏りの調査では大きく分けて3つの調査で考えます。

①雨漏りの事前調査

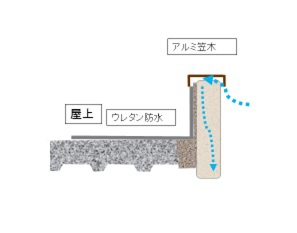

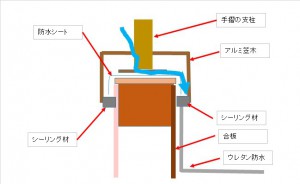

実際に雨漏りしている現場にお伺いし、室内の雨水浸出箇所を確認してから

外部の雨水浸入箇所を目視で確認します。

階数が高い場合などは双眼鏡を用い確認する場合もあります。

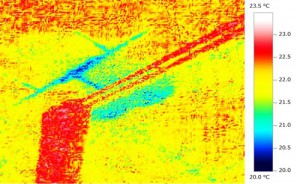

この時には室内で、赤外線サーモグラフィーを使用して表面温度を測定したり

水分計を用い雨水浸出位置付近の含水率を測定します。

赤外線サーモグラフィーにより、雨漏り部の天井の温度の違いを測定します。

水分計を使用して、含水率を測定します。

赤外線サーモグラフィー及び水分計での測定結果は、

あくまでも補助的な判断材料として使用します、

基本的には内部での使用になりますので、

外部にある雨水浸入位置を探し出せるわけではないと考えております。

②雨漏り再現調査

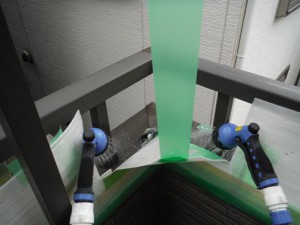

散水調査が基本になります。

雨水浸入の疑わしい箇所に、散水を行い診断していきます。

極めて原始的な調査方法ですが、確実性があります。

雨漏り110番松戸店では、木造在来工法で5か所に散水を行い、118,000円~

足場の仮設が必要な場合は、別途費用が発生します。建物の状況により変わってきます。

木造の建物のサッシ廻りへの散水調査

③お引渡し前散水調査

雨漏り再現調査(散水調査)を行い、修繕をした建物については修繕後にお引渡し前検査

として再度散水調査を実施しております。

修繕した箇所から漏ってきていないのかを確認してからお引渡しを行っております。

雨漏り箇所修繕後に引渡し前検査を行い、修繕部位から漏れてこない事を確認してから、お引渡しをしています。

これは、雨漏りの定義のなかでもお話しさせた頂きましたが、複数浸入雨漏りなど

複雑な雨漏りに対処するためには工事を行った箇所からは漏ってこないと言うことを

はっきりさせる為に行っております。

引渡し前検査にかかる時間としましては、②の散水調査時に判明した

雨水の浸入位置の数や時間によって変わってきます。

上記の3つの調査を行い、雨漏りを解決し、工事後も安心して頂けるように考えております。

雨漏りでお困りの時には、雨漏り110番松戸店へご相談ください。

雨漏りの調査・修繕工事や外壁・屋根塗装のご相談は、松戸市の雨漏り110番松戸店(高松工業(有))へお気軽にご相談ください。

☆フリーダイヤル 0120-110-826

☆雨漏りホームページ http://amamori-matsudo.jp/

☆塗装ホームページ http://www.takamatsu-kogyo.com

松戸市役所及び支所内のTVモニターにて

動画広告を放映しております。

松戸市生活カタログ市民便利帳のP181もご覧ください。

地元松戸市の財源確保に微力ながら貢献させて頂いております。